তাপ মানুষের জন্য অপরিহার্য একটি শক্তি। তাপ আমাদের গরমের অনুভূতি জন্মায়। আর কতটুকু গরম অনুভব করছি তা প্রকাশ করা হয় তাপমাত্রা দিয়ে। বেশি তাপমাত্রার স্থান থেকে কম তাপমাত্রার স্থানে তাপ তিনটি প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত হতে পারে। তাপ দিলে বা সরিয়ে নিলে অর্থাৎ তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে বায়ুর চাপ ও আর্দ্রতার পরিবর্তন হয়, বিভিন্ন পদার্থ সম্প্রসারিত হয়। তাপের এমন প্রভাব আমাদেরকে নানা ভাবে প্রভাবিত করে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

এ মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ভাগে আছে পদার্থ যাদের ভর বা ওজন আছে, এবং বল প্রয়োগে বাধা দেয়। অন্যভাগে আছে শক্তি। এদের কোনো ভর নেই এদের আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করতে পারি। তাপ এমন এক ধরনের শক্তি। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে তাপকে কেবল ত্বক দ্বারা অনুভব করা যায়।

কাজ: প্রথমে দুটি গ্লাস নাও। গ্লাস দুটিকে ধরে দেখ কেমন ঠান্ডা বা গরম। এবার একটি গ্লাসে গরম পানি ও অন্যটিতে বরফের টুকরা নাও। দুই মিনিট অপেক্ষা কর। গ্লাস দুটি থেকে পানি ও বরফ ফেলে দাও। এবার পালা করে দুটি গ্লাস ধর। কোন গ্লাসটি কেমন অনুভব করলে? একটি গ্লাস গরম অন্যটি ঠান্ডা। এবার তোমরা আলোচনা কর, গরম গ্লাসটিতে কী এমন আছে যার কারণে গরম লাগল? অন্য গ্লাসটি কেন ঠান্ডা লাগল? এটাতে কী আছে বা নেই? সাবধানতা: গরম পানি এমনভাবে ঢালবে, যাতে গায়ে না পড়ে। গরম পানির পাত্র বা গ্লাস খালি হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করবে না। |

আমরা বলতে পারি, কোন কিছু ঠান্ডা না গরম তার পেছনে রয়েছে তাপ। তাপের কারণে কোন কিছুকে আমাদের ঠান্ডা বা গরম বোধ করি। বসতু যখন তাপ গ্রহণ করে তখন তা গরম হয়। আবার বস্তু যখন তাপ বর্জন করে তখন সেটি ঠান্ডা হয়। গরম গ্লাসটি গরম পানি থেকে তাপ গ্রহণ করেছে। তাই এটাকে গরম লাগছে। আবার অন্য গ্লাসটি বরফকে কিছু তাপ দিয়ে দিয়েছে। তাই এটাকে ঠান্ডা মনে হয়েছে।

তোমরা জানলে তাপ হলো এক ধরনের শক্তি যার কারণে কোনো বস্তু গরম বা ঠান্ডা অনুভূত হয়। এবার আরেকটি কাজ করা যাক:

কাজ: একটি স্টিলের গ্লাস হাত দিয়ে ধরে দেখ। এটা কি ঠান্ডা না গরম তা মনে রাখ। এবার গ্লাসটিতে গরম পানি ঢেলে পূর্ণ কর। এবার দুই মিনিট পর পর কয়েকবার গ্লাসটি ধর। অনুভব করছ কি গ্লাসটি আস্তে আস্তে গরম হয়ে যাচ্ছে? এবার পানি ফেলে দিয়ে এক মিনিট পর পর গ্লাসটি ধর, গ্লাসটি ঠান্ডা হচ্ছে। সাবধানতা: গরম পানি এমনভাবে ঢালবে যাতে গায়ে না পড়ে। গরম পানির পাত্র বা গ্লাস খালি হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করবে না। হাত দিয়ে গরম পানিপূর্ণ গ্লাস বেশিক্ষণ ধরে রাখবে না। |

তোমরা দেখলে গরম পানিভর্তি গ্লাসটি ধীরে ধীরে গরম হয়েছে। আবার গরম পানি ফেলে দেওয়ার পর ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়েছে। কতটুকু গরম বা ঠান্ডা তা বোঝাতে তাপমাত্রা বা উষ্ণতা ব্যবহার করা হয়। বেশি গরম হলে তাপমাত্রা বেশি, কম গরম হলে তাপমাত্রা কম। এভাবে তাপমাত্রা কোনো কিছুর তাপীয় অবস্থাকে প্রকাশ করে।

তাহলে তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্য কী বুঝলে?

তাপ হলো এক ধরনের শক্তি, যার কারণে কোনো কিছুকে ঠান্ডা বা গরম লাগে। অন্যদিকে কতটুকু ঠান্ডা বা গরম লাগছে তা প্রকাশ করার মাত্রাকে তাপমাত্রা বলে।

আমরা আগের কাজটিতে দেখেছি গরম পানিপূর্ণ গ্লাসটি দুই মিনিট পরপর হাত দিয়ে ধরলে গরমের অনুভূতি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। কোনোদিন সকালে কম গরম থাকে কিন্তু দুপুরে গরম বেশি থাকে। আমরা কোনো কিছু ধরলে বা আমাদের ত্বকের স্পর্শে কিছুটা বুঝতে পারি গরম বেড়েছে না কমেছে। কিন্তু একেবারে সঠিকভাবে বলা যায় না কতটা গরম বেড়েছে। সঠিকভাবে বলার জন্য আমরা যন্ত্রের সাহায্যে তাপমাত্রা মেপে থাকি। তাপমাত্রা পরিমাপের যন্ত্রের নাম হলো থার্মোমিটার। থার্মোমিটার ব্যবহার করে মানুষের শরীরের তাপমাত্রা মাপা হয়। আবহাওয়াবিদগণ বায়ুর তাপমাত্রা মাপার জন্য থার্মোমিটার ব্যবহার করেন। শিল্পকারখানায় নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় রাখতে হয়। সেজন্য কল কারখানাতেও থার্মোমিটার ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হয়।

তাপমাত্রার পরিবর্তন হলে তরল পদার্থের আয়তন বাড়ে বা কমে। তরল পদার্থের আয়তন কতটুকু বাড়ে বা কমে তা মেপে তাপমাত্রা কতটুকু বাড়ে বা কমে গেল তা বের করা হয়। থার্মোমিটারে পারদ, অ্যালকোহল ইত্যাদি তরল ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হয়। নিচে একটি পারদ থার্মোমিটারের বর্ণনা দেওয়া হলো।

পারদ থার্মোমিটার: যে থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহার করে তাপমাত্রা মাপা হয়, তাই পারদ থার্মোমিটার। আমরা সবাই জ্বর মাপার থার্মোমিটার দেখেছি। এটি একটি পারদ থার্মোমিটার। পাশের চিত্রের মতো এ থার্মোমিটারে সরু ও সুষম ছিদ্রযুক্ত একটি সরু কাঁচনল থাকে। নলটির একপ্রান্তে পাতলা দেয়ালসহ একটি বাল্ব থাকে। বাল্বটি পূর্ণ করে ফাঁপা নলটির কিছু অংশে পারদ ভরা হয়। নলের বাকি অংশে খুব সামান্য পরিমান পারদ বাষ্প থাকে। নলটির গায়ে তাপমাত্রা পরিমাপের নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী দাগ কাটা হয়। থার্মোমিটারের নলের ছিদ্রটি খুব সরু। তাই বাল্বের তাপমাত্রা একটু বাড়লেই সরু ছিদ্র দিয়ে পারদ অনেকখানি উপরে উঠে যায়। পারদ নলের কোন দাগ পর্যন্ত উঠল তা দেখে বোঝা যায় তাপমাত্রা কতটুকু বেড়েছে।

| নিজেরা কর: থার্মোমিটারের সাহায্যে জ্বর নির্ণয়। মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৮.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট। এর চেয়ে তাপমাত্রা বেশি হলে জ্বর হয়েছে বলে ধরা হয়। একটি ডাক্তারি থার্মোমিটার ব্যবহার করে তোমার শ্রেণির পাঁচজন শিক্ষার্থীর শরীরের তাপমাত্রা মেপে খাতায় লিখ। এ থেকে সিদ্ধান্ত নাও কারো জ্বর হয়েছে কিনা? |

তাপমাত্রা পরিমাপের স্কেল

কোনো কিছু পরিমাপের জন্য একটি নির্দিষ্ট আদর্শমান ঠিক করে নেওয়া হয়। তারপর সেই আদর্শমানের সাথে তুলনা করে নতুন কোনো কিছুর পরিমাপ বের করা হয়। তাপমাত্রা পরিমাপেরও এ রকম আদর্শমান আছে।

এক্ষেত্রে দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ব্যবধানের একটি অংশকে আদর্শমান হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এই দুটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রাকে স্থিরাঙ্ক বলে। একটিকে নিম্ন স্থিরাঙ্ক ও অন্যটিকে ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক বলে।

হিমাঙ্ক: স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ বরফ গলে পানিতে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রাকে হিমাঙ্ক বলে। হিমাঙ্ককে থার্মোমিটারের নিম্ন-স্থিরাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

স্ফুটনাঙ্ক: স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি ফুটে বাষ্পে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রাকে স্ফুটনাঙ্ক বলে। স্ফুটনঙ্ককে থার্মোমিটারে ঊর্ধ্ব-স্থিরাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ঊর্ধ্ব ও নিম্ন স্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে বিভিন্ন সংখ্যক সমান অংশে ভাগ করা যায়। এ ব্যবধানকে কয়টি সমান অংশে ভাগ করা হলে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্কেল পাওয়া যায়। তাপমাত্রা পরিমাপের কয়েকটি স্কেল প্রচলিত। নিচে আমরা দুটি স্কেল নিয়ে আলোচনা করব।

সেলসিয়াস স্কেল: এ স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ককে ০ ডিগ্রি (০০) এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ককে ১০০ ডিগ্রি (১০০০) ধরা হয়। মধ্যবর্তী ব্যবধানকে সমান একশত ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রি সেলসিয়াস (১০ সে.) বলা হয়।

বিজ্ঞানী সেলসিয়াস এ স্কেল উদ্ভাবন করেন বলে তার নাম অনুসারে এ স্কেলটিকে সেলসিয়াস স্কেল বলা হয়। বৈজ্ঞানিক কাজে এ স্কেল ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অন্যান্য কাজেও বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ স্কেল ব্যবহার করা হয়। যেমন আবহাওয়ার খবরে বলা হয়, দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। o deg থেকে ১০০-এর মধ্যবর্তী দূরত্বকে ১০০ ভাগে ভাগ করা হয় বলে একে সেন্টিগ্রেড (Centi অর্থ একশত এবং grade অর্থ ভাগ) স্কেলও বলা হয়।

ফারেনহাইট স্কেল: এ স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ককে ৩২ ডিগ্রি (৩২০) এবং ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ককে ২১২ ডিগ্রি (২১২০) ধরা হয়। মধ্যবর্তী ব্যবধানকে সমান ১৮০ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভাগকে এক ডিগ্রি ফারেনহাইট ( ১০ ফা.) বলা হয়।

বিজ্ঞানী ফারেনহাইট এ স্কেল উদ্ভাবন করেন বলে তার নাম অনুসারে এ স্কেলকে ফারেনহাইট স্কেল বলা হয়। যেমন জ্বর হলে কেউ হয়ত বলে থাকেন জ্বর ১০১ ডিগ্রি। আসলে গায়ের তাপমাত্রা ছিল ১০১ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট স্কেলের সম্পর্ক

সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা জানা থাকলে আমরা তাকে ফারেনহাইট স্কেলে রূপান্তর করতে পারি। আবার F-32 উল্টোটাও করা যায়। এর জন্য আমাদের একটি সমীকরণ জানতে হবে। সমীকরণটি হলো যেখানে C হলো সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা এবং F হলো ফারেনহাইট স্কেলে তাপমাত্রা। এবার একটি উদাহরণ দেখা যাক।

উদাহরণ: বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের একজন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ল। সেখানকার ডাক্তার তার গায়ের তাপমাত্রা মেপে বলল তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ফারেনহাইট স্কেলে ঐ খেলোয়াড়ের তাপমাত্রা কত?

আমরা জানি

এখানে C = 38

সুতরাং

বা,

বা, F - 32 = 342/5

বা, F = 68.4 + 32 = 100.4

অর্থাৎ ফারেহাইট স্কেলে ঐ খেলোয়াড়ের তাপমাত্রা ১০০.৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

কাজ: একটি সেলসিয়াস স্কেল বিশিষ্ট থার্মোমিটার ও সাধারণ জ্বর মাপার একটি ফারেনহাইট স্কেলবিশিষ্ট থার্মোমিটার নাও। ক্লাসের ৫জন বন্ধুর গায়ের তাপমাত্রা ফারেনহাইট স্কেল ব্যবহার করে পরিমাপ কর। পরিমাপকৃত তাপমাত্রা সূত্র ব্যবহার করে সেলসিয়াস স্কেলে রূপান্তর করে নিচের ছক (নিজের খাতায় ছকটি করে নিতে হবে) পূরণ কর।

|

তাপ প্রয়োগ করলে অধিকাংশ পদার্থের আয়তন বাড়ে। কঠিন পদার্থ খুব অল্প পরিমাণে বাড়ে। বেশিরভাগ তরল পদার্থকে তাপ দিলে তা খুব বেশি প্রসারিত হয় না। তবে বায়বীয় পদার্থকে তাপ দিলে তা অনেকটা প্রসারিত হয়।

কঠিন পদার্থের প্রসারণ

কাজ: কঠিন পদার্থের প্রসারণের প্রমাণ। প্রয়োজনীয় উপকরণ: পিতলের তৈরি বল ও রিং, মোমবাতি, দিয়াশলাই, চিমটা ও স্ট্যান্ড। পিতলে ১৪ চটি বল ও রিং এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে বলটি কোনো রকমে রিং এর গা ঘেষে রিং এর ভিতর দিয়ে চলে যায়। চিত্রের মতো করে স্ট্যান্ডে রিং ও বল যুক্ত কর। এবার বলটি স্বাভাবিক অবস্থায় রিং-এর ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা কর। দেখবে বলটি রিং এর ভিতর দিয়ে চলে গেছে। এবার বলটি বের করে নিয়ে আস। মোমবাতি জ্বালিয়ে বলটিকে গরম করো। সাবধানে চিমটার সাহায্যে উত্তপ্ত বলটিকে রিং-এর ভিতরে নেওয়ার চেষ্টা কর। বলটি কি রিং-এর ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছে? যাচ্ছে না, আটকে গেছে। সতর্কতা: উত্তপ্ত বস্তু নিয়ে কাজ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে গরম করার ফলে পিতলের বলটি কেন রিং এর ভিতরে ঢুকছে না? এর কারণ বলটি কিছুটা বড়ো হয়েছে। তাপ পাওয়ার ফলে বলটি কিছুটা বড়ো হয়ে গেছে। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, তাপ প্রয়োগে কঠিন পদার্থ প্রসারিত হয়। কিন্তু এ প্রসারণ খুব বেশি নয় বলে আমরা সহজে বুঝতে পারি না। কঠিন পদার্থের মধ্যে সাধারণত ধাতব পদার্থ তাপ প্রয়োগে বেশি পরিমাণে প্রসারিত হয়। |

দৈনন্দিন জীবনে কঠিন পদার্থের প্রসারণের প্রভাব

নিচের উদাহরণগুলো থেকে বোঝা যাবে আমরা দৈনন্দিন জীবনে পদার্থের প্রসারণকে কীভাবে কাজে লাগাই।

(১) কখনো কি দেখেছ জ্যামের, সসের বা অন্য কোনো কিছুর কাচের বোতলের বা শিশির ধাতব মুখটি খোলা যাচ্ছে না? এরকম অবস্থায় সাধারণত বোতলের ধাতব মুখটি গরম করা হয়। তারপর তা মোচড় দিলে সহজেই খুলে আসে। কেন সহজে মুখটি খুলে আসে? কারণ ধাতব মুখটি তাপ পেয়ে প্রসারিত হয়ে বোতল থেকে কিছুটা আলগা হয়ে যায়। তাই এটি সহজে খুলে আসে।

(২) তোমরা কি রেল লাইন দেখেছ? দুটি সমান্তরাল লোহার পাতের উপর দিয়ে রেলগাড়ি চলে। খেয়াল করবে, দুটি লোহার পাতই কিছু দূর পরপর কাটা। আসলে ইচ্ছে করেই লোহার পাতের অংশের মধ্যে কিছুটা ফাঁক রাখা হয়েছে। রেলগাড়ি চলার সময় রেলের লোহার চাকার সাথে ঘর্ষণে লোহার পাত গরম হয়ে যায়। এতে লোহার পাত কিছুটা বেড়ে যায়। লোহার পাতের সংযোগস্থানে ফাঁক না থাকলে তা বেঁকে যেত এবং রেল দুর্ঘটনা ঘটতো। ফাঁক থাকায় লোহার পাত বেড়ে ফাঁকটুকু পূরণ করে। এতে লোহার পাত বেঁকে যায় না।

তরল পদার্থের প্রসারণ: কঠিন পদার্থের তুলনায় তরল আয়তনে বেশি বাড়ে। তরল ধাতু পারদের প্রসারণকে কাজে লাগিয়ে থার্মোমিটার তৈরি করা হয়। তোমরা এ সম্পর্কে ইতোমধ্যেই জেনেছো। তোমরা জলবায়ু পরিবর্তন অধ্যায়ে জানবে যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে সমুদ্রের পানির আয়তন বেড়ে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে।

বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ:

উপকরণ: একটি কাচের বোতল, দুটি পানির পাত্র, গরম ও ঠান্ডা পানি, বেলুন, সুতা। কাজ: একটি শক্ত ও খালি কাচের বোতল নাও। বেলুনটি না ফুলিয়ে বোতলের মুখে লাগিয়ে দিয়ে সুতা দিয়ে বেঁধে দাও। একটি পাত্রে ফুটন্ত গরম পানি এবং অপরটিতে ঠান্ডা পানি নাও। এবার বোতলটি সাবধানে গরম পানিতে ডুবাও। কী দেখছো? বেলুনটি কিছুটা ফুলে উঠেছে? এবার বোতলটি ধরে ঠান্ডা পানিতে ডুবাও। বেলুনটি কি চুপসে গেছে? কেন এমন হচ্ছে? সতর্কতা: ফুটন্ত পানি ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। |

বায়বীয় পদার্থ তাপ পেলে কঠিন ও তরল পাদার্থের প্রসারণের চেয়ে বেশি বাড়ে। বোতলটি গরম পানিতে ডুবালে বোতলের ভিতরের বায়ু তাপ পেয়ে প্রসারিত হচ্ছে। ফলে বোতলের বায়ু বেলুনে প্রবেশ করে কিছুটা ফুলে উঠছে। আবার বোতলটি ঠান্ডা পানিতে ডুবানো হলে বোতলের ভিতরের বায়ু সংকুচিত হচ্ছে। ফলে বেলুনের বায়ু বোতলের ভিতরে ফিরে আসছে। তাই বেলুনটি চুপসে যাচ্ছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাপ পেলে বায়বীয় পদার্থ প্রসারিত হয়।

বায়বীয় পদার্থের প্রসারণের প্রভাব: বায়বীয় পদার্থের প্রসারণের প্রভাব প্রকৃতিতে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বেশ দেখতে পাওয়া যায়। তোমরা কি রুটি সেঁকতে দেখেছো? এক পর্যায়ে রুটি বেশ ফুলে ওঠে। রুটিটি একটু ছিদ্র করে দিলে শব্দ করে কিছু বেরিয়ে আসে। কেন এরকম হয়? তোমরা জানো আটার সাথে পানি মিশিয়ে রুটি তৈরি করা হয়। রুটির ভিতরের পানি গরম হয়ে জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়। জলীয়বাষ্প আরও তাপ পেয়ে প্রসারিত হয়। ফলে রুটিটি ফুলে ওঠে।

তাপের ফলে গ্যাসের প্রসারণকে কাজে লাগিয়ে ইঞ্জিন চালানো হয়। তোমরা বড়ো হয়ে আরও ভালোভাবে বুঝবে। ইঞ্জিন চালানোর জন্য জ্বালানি পুড়িয়ে তাপ দিয়ে বায়ুকে প্রসারিত করা হয়। প্রসারিত বায়ু যে ধাক্কা দেয় তাকে ব্যবহার করে ইঞ্জিন চালানো হয়।

তাপের ফলে বায়ু প্রসারিত হওয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলে অনেক পরিবর্তন হয়। নিচে এ সম্পর্কে আমরা জানব।

বায়ুতে বায়ুকণাগুলো ছুটোছুটি করতে থাকে। তাই তারা কোনো কিছুতে বাধা পেলে তাতে ধাক্কা দেয় বা বল প্রয়োগ করে। কোনো পাত্রের দেওয়ালে গ্যাস কণাসমূহ বল প্রয়োগ করে বলে বায়ুর চাপ সৃষ্টি হয়। একক ক্ষেত্রফলের উপর বায়ু যে বল প্রয়োগ করে তাই বায়ুচাপ। বায়ু সবদিকে চাপ দেয়। কোনো স্থানের বায়ুচাপ সেখানকার তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। তাপমাত্রা বাড়লে কোনো বদ্ধ পাত্রে বায়বীয় পদার্থের চাপ বেড়ে যায়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুচাপ কমে যায়। এর কারণ বায়ুমণ্ডল বদ্ধ পাত্র নয়; এটি খোলা। তাপ পেলে বায়ুর ঘনত্ব কমে যায় এবং বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। ফলে বায়ুচাপ কমে যায়। তাই কোনো স্থানে তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বায়ুচাপ কমে যায় অর্থাৎ নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। আর যেখানে তাপমাত্রা কম, সেখানে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। তোমরা জলবায়ু পরিবর্তন অধ্যায়ে দেখবে কীভাবে নিম্নচাপ ও উচ্চচাপের ফলে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়।

জলীয় বাষ্প, বায়ুর আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা: তোমরা জানো যে, ভূপৃষ্ঠের পানি বাষ্প হয়ে বায়ুতে মিশে যায়। বায়ুতে সব সময়ই এভাবে কিছু পরিমাণ জলীয়বাষ্প থাকে। বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণকে বায়ুর আর্দ্রতা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি থাকলে বায়ুর আর্দ্রতা বেশি হয়। জলীয়বাষ্প কম থাকলে বায়ুর আর্দ্রতা কম। তাপমাত্রা বাড়লে পানি বেশি করে বাষ্পে পরিণত হয়। আবার তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুও বেশি করে জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে। আমাদের দেশে শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে ভ্যাপসা গরম পড়ে। কারণ তখন মৌসুমী বায়ু বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প উড়িয়ে নিয়ে আসে। জলীয়বাষ্প বা আর্দ্রতা বেশি থাকলে আমাদের গায়ে ঘাম হয়। বায়ুতে জলীয়বাষ্প বেড়ে গেলে এক পর্যায়ে তা ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয় এবং শেষে বৃষ্টি হয়।

তোমরা কী কখনো খেয়াল করেছো, গরম তরকারির বাটিতে স্টিলের চামচ রাখা থাকলে তা গরম হয়ে যায়? তরকারি থেকে তাপ কীভাবে তোমার হাত পর্যন্ত এলো? তাপ বেশি তাপমাত্রার স্থান থেকে কম তাপমাত্রার স্থানে যেতে পারে। তাপের এই স্থান পরিবর্তনকে তাপ সঞ্চালন বলে। তাপ সঞ্চালন তিন ভাবে হয়-পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ।

তাপ পরিবহন: গরম তরকারির বাটি থেকে চামচের মাধ্যমে তাপ পরিবহন পদ্ধতিতে সঞ্চালিত হয়। এ পদ্ধতিতে কঠিন পদার্থে তাপ সঞ্চালিত হয়। তোমরা জানো, কঠিন পদার্থের কণাগুলো নিজেরা স্থান পরিবর্তন করতে পারে না। তারা কেবল নিজেদের স্থানে থেকে কাঁপতে পারে। একটি কঠিন পদার্থের গরম অংশের দ্রুত কম্পমান কণাগুলো পাশের ঠান্ডা অংশের কণাগুলোকে কাঁপিয়ে তুলে ফলে, ঠান্ডা অংশ গরম হয়ে যায়। পাশের ঠান্ডা কণাটি গরম হয়ে তার পাশের ঠান্ডা কণাকে তাপ দেয়। এভাবে কণাগুলো নিজেরা স্থান পরিবর্তন না করে তাপকে গরম প্রান্ত থেকে ঠান্ডা প্রান্তে নিয়ে যায়।

কঠিন পদার্থের মধ্যে ধাতব পদার্থগুলো যেমন লোহা, তামা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা এগুলো দ্রুত তাপ পরিবহন করে। তাই রান্নার জন্য ধাতুর তৈরি হাঁড়ি ব্যবহার করা হয়। অধাতু, যেমন কাঠ, সুতি কাপড়, মাটি এসব তাপ পরিবহন করে খুবই কম। তাই গরম হাড়ি ধরার জন্য আমরা কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করি। একই কারণে রান্নার জন্য কাঠের নাড়ানি ব্যবহার সুবিধাজনক।

তাপ পরিচলন: তরল ও বায়বীয় পদার্থে এ প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালিত হয়। একটি পাত্রে পানি নিয়ে চুলার উপরে বসিয়ে তাপ দিলে পুরো পাত্রের পানিই গরম হতে থাকে। এক্ষেত্রে পানির কণাগুলো তাপ গ্রহণ করে শক্তি অর্জন করে। শক্তি অর্জন করে গরম পানিকণা উপরে উঠে যায়। উপরের ঠান্ডা পানির কণাগুলো নিচে নেমে এসে তাপ গ্রহণ করে। এভাবে পর্যায়ক্রমে সকল কণা তাপ গ্রহণ করে উত্তপ্ত হয়, তাপ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয়। এভাবে কণাদের স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে তাপ সঞ্চালনের প্রক্রিয়ার নাম পরিচলন। তরল পদার্থের কণার মতো বায়বীয় পদার্থের কণারাও উত্তপ্ত হয়ে সহজেই স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে তাপ সঞ্চালন করে। তোমরা কি কখনো শীতে আগুনের পাশে দাঁড়িয়েছ? শীতের সময়ে গ্রামে মানুষ কাঠ বা ডালপালা জ্বেলে আগুন পোহায়। আগুনের পাশে দাঁড়ালে আমাদের কিছুটা গরম লাগে। কিন্তু তুমি যদি তোমার হাতটা সাবধানে আগুনের ঠিক উপরে নাও, তাহলে দেখবে বেশি তাপ লাগছে। কারণ পরিচলন পদ্ধতিতে বায়ুর কণা উত্তপ্ত হয়ে উপরের দিকে উঠে, পাশে আসে না। তাই আগুনের পাশের থেকে উপরে তাপ বেশি অনুভূত হয়।

তাপ বিকিরণ: আমাদের পৃথিবীতে সূর্যই তাপের মূল উৎস। সূর্য আর পৃথিবীর মাঝখানে প্রায় সবটুকুই ফাঁকা। কোনো বায়বীয় পদার্থও নেই। তাহলে সূর্য থেকে তাপ কীভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়? সূর্য থেকে তাপ আসে বিকিরণের মাধ্যমে। যেখানে কোনো জড় মাধ্যম নেই, সেখানে তাপ বিকিরণের মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়। তোমরা উপরের শ্রেণিতে জানবে যে আলো এক রকমের তরঙ্গ, যা কোনো মাধ্যম ছাড়া এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। বিকিরণের সময় তাপ আলো বা বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গাকারে সঞ্চালিত হয়। আসলে মাধ্যম থাকুক বা না থাকুক, উত্তপ্ত বস্তু বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ নির্গত করে।

কোনো পদার্থ তাপ বিকিরণ করলে তাকে বিকিরক বলে। আবার কোনো পদার্থ তাপ শোষণ করলে তাকে বলে শোষক। কোনো পদার্থ তার তাপমাত্রার জন্য তাপ বিকিরণ বা শোষণ করলে তাকে তাপীয় বিকিরণ (Thermal radiation) বা তাপীয় শোষণ বলে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, কোনো পদার্থ ভালো তাপ বিকিরক হলে সেটি ভালো তাপ শোষকও হয়। তা না হলে একটি বিকিরক ক্রমাগত বেশি পরিমাণ তাপ বিকিরণ কার ক্রমশ শীতল হতে থাকবে এবং একটি শোষক ক্রমাগত বেশি পরিমাণ তাপ শোষণ করে ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকবে।

সূর্যের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হয়ে তাপ ও আলো উৎপন্ন করে। এই তাপ ও আলো, তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের মাধ্যেমে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীতে আসে এবং পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য তাপমাত্রায় উত্তপ্ত রাখে। দিনের বেলায় পৃথিবীর কোনো অংশে যে পরিমাণ তাপ শোষণ করে তার থেকে কম তাপশক্তি বিকিরণ করে। ফলে দিনে পৃথিবীর কোনো অংশ উত্তপ্ত হয়ে যায়। রাতের বেলায় পৃথিবীর ঐ অংশ বেশি পরিমাণ তাপ শক্তি বিকিরণ করে শীতল হয়। বায়ুমণ্ডলের কিছু গ্যাস, যেমন কার্বন-ডাইঅক্সাইড, জলীয়বাষ্প, মিথেন, ইত্যাদি তাপ বিকিরণে বাধা প্রদান করে বলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হচ্ছে। একে বলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

শূন্যস্থান পূরণ কর।

১. তরল ও বায়বীয় মাধ্যমে তাপ ______ প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত হয়।

২. স্বাভাবিক চাপে যে তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানি ফুটে বাষ্পে পরিণত হয়, সেই তাপমাত্রাকে ________বলে।

৩. সেলসিয়াস স্কেলের নিম্ন স্থিরাঙ্ক ________ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

৪. ফারেনহাইট স্কেলে নিম্ন স্থিরাঙ্ক ________ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

৫. জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকলে বায়ুর ________ কম থাকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য কী?

২. রেললাইনের পাতের সংযোগস্থলে কিছু দূর পরপর কিছুটা ফাঁকা রাখা হয় কেন?

৩. আগুনের পাশে দাঁড়ালে যতটা গরম লাগে, আগুনের ঠিক উপরে হাত রাখলে তার চেয়ে অনেক বেশি গরম লাগে। এ রকম হয় কেন?

৪. রান্না করার গরম হাড়ি খালি হাতে না ধরে কাপড়ের টুকরা দিয়ে ধরা হয় কেন?

৫. তাপমাত্রা বাড়লে বায়ুমন্ডলের চাপ কমে যায় কেন?

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি বায়ুমন্ডলে ভালো শোষক হিসেবে কাজ করে?

ক. নাইট্রোজেন

খ. জলীয় বাষ্প

গ. অক্সিজেন

ঘ. ধূলিকণা

২. তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য হলো, এটি-

ক. অনুভব করা যায়

খ. পরিমাপ যোগ্য

গ. এক ধরনের শক্তি

ঘ. বল প্রয়োগে বাধা দেয়

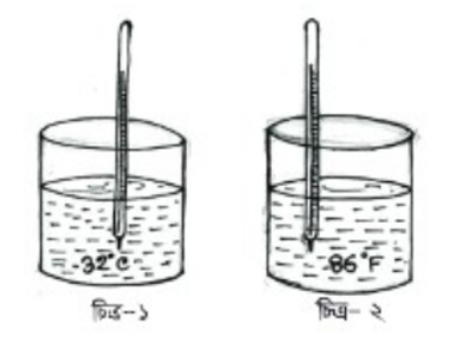

নিচের ছবিটি ভালোভাবে লক্ষ্য কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩. ২ নম্বর চিত্রের থার্মোমিটারের-

i. নিম্ন স্থিরাঙ্ক ৩২°F

ii. মৌলিক ভাগ ২০০

iii. উর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক ২৩২°F

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এর তরলকে তাপীয় সংস্পর্শে রাখলে কী ঘটবে?

ক. তাপের প্রবাহ চিত্র ১ থেকে ২ এর দিকে হবে

খ. তাপের প্রবাহ চিত্র ২ থেকে ১ এর দিকে হবে

গ. তাপের প্রবাহ চলতেই থাকবে

ঘ. উভয়ের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শারমিন ৭ম শ্রেণিতে পড়ে। একদিন সন্ধ্যায় সে জ্বর জ্বর বোধ করল। পরে তার বাসায় রক্ষিত সেলসিয়াস থার্মোমিটার দিয়ে গায়ের তাপমাত্রা মেপে দেখল ৩৭° সেলসিয়াস। শারমিন ফারেনহাইট স্কেলে জ্বরের তাপমাত্রা বুঝতে পারলেও সেন্টিগ্রেড স্কেলে এ তাপমাত্রা বুঝতে পারল না। তাই চিন্তিত হয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মেপে বলল যে তার জ্বর নেই।

ক. তাপমাত্রা কী?

খ. পারদ থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধা ব্যাখ্যা কর।

গ. শারমিনের গায়ের তাপমাত্রা ফারেনহাইট স্কেলে কত ছিল?

ঘ. ফারেনহাইট ও সেন্টিগ্রেড স্কেলের সম্পর্ক জানা থাকলে শারমিনের কী ডাক্তারের কাছে যেতে হতো? যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা কর।

২. আনিকা অল্পবয়সের হলেও দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা সে মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে। একদিন সে ভাত রান্নার সময় পাতিলের ফুটন্ত পানির বুদবুদের ধাক্কায় ঢাকনাটি পড়ে যেতে দেখল। অন্যদিকে তাদের কাঠের দরজায় গ্রীষ্মকালে কোনো ফাঁক না থাকলেও শীতকালে কিছু ফাঁক লক্ষ্য করল। উল্লেখিত দুটো ঘটনাই তাকে ভাবিয়ে তুললো।

ক. কোন পদার্থ তাপে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয়?

খ. রেললাইনের সংযোগস্থলে কিছু দূর পরপর ফাঁক রাখা হয় কেন?

গ. ভাত রান্নার সময় আনিকার পর্যবেক্ষণকৃত ঘটনাটির কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আনিকার পর্যবেক্ষণকৃত কাঠের দরজার শীত ও গ্রীষ্মে দ্বৈতঘটনা হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

common.read_more